作者:李慕約

負責內容編修:Ting Chang

「在你 0 歲以前出現的發明,是自然的;在你 35 歲以前出現的發明,是革命性的;而在你 35 歲後出現的發明,是反自然的。」英國科幻小說《銀河便車指南》如此形容人類面對科技的幾種心態。

現在的你,又是用哪種心態在看待 AI 呢?

讓我們把時間倒回到 15 年前出現的革命性發明 —— iPhone,其造就接下來幾年的智慧型手機指數級成長、各大科技巨頭打造自家平台,以及 APP 的黃金年代。

再把時間拉回到更久以前,現在你我認為再自然不過的「古騰堡活字印刷術」,在五百多年前橫空出世後,先是為技術成本帶來大幅下降,並接著重新定義新時代的人才和企業競爭力。

若正如大家所說,「現在正是 AI 的 iPhone 時刻」,那麼可以想見,上述情況也將在 AI 時代再次上演。如果你仍是用「35 歲」的反自然思維面對這股 AI 浪潮,很可能在浪起前就失去競爭力。

我們該如何看待 AI 即將帶來的影響?思維上該如何調整?更重要的是,對個人和企業主,現在可以採取哪些行動做好準備?在 2023 Generative AI 年會的前導影片中,年會主辦人李慕約一一替我們解答。

Part 1:古騰堡革命帶來哪些改變?

AI 帶來的第一大改變,是成本和數量的進步。

以 500 多年前發明的古騰堡活字印刷為例,其發明後讓書籍製作成本在 50 年內下降 340 倍(如果原成本為 100 元,在活字印刷發明後只需要 0.2 元)、書籍數量增加了一千倍。想像一下,如果現在所有的數位內容,在未來 50 年內會再成長一千倍,那數量有多驚人?

如果你覺得古騰堡時刻替內容創作帶來百倍、千倍的進步已經夠驚人,那麼 AI 呢?進步幅度是一萬倍!

意思是,以往,若寫一份稿子、設計一張視覺的成本是一千元,現在只需要 0.1 元,ChatGPT 的成本是每個字萬分之三元台幣,是過去的萬分之一,且產出時間更從原本的三天縮短到十秒,進步三萬倍。

因為速度和數量的進步,讓 AI 將對世界帶來第二大改變:門檻的消失。

一種是技術門檻,過去一名畫家可能需要經過四年訓練,才能畫出一幅品質不錯的畫,而現在任何人都能做到這件事;即便不會寫程式,也能請 AI 寫網站、做聊天機器人。

另一種是語言門檻,過去一位作家可能只能擅長一種語言、做一種語言的創作,但現在 AI 可幫助作家說好世界上數百種語言。

還有一種是風格門檻,過去一位創作者可能畢生只會熟悉創作一種風格,但現在,則可以很輕鬆地透過 AI 使用上萬個歷史風格,或創造出新的獨特風格。

「用嘴巴說、就能看見」的時期已經到來。

PART 2:古騰堡時刻之前和之後的思維改變

現在,我們已經看見 AI 在成本和數量的大幅改進,而這些技術本質的改變,接下來會替個人和企業帶來哪些思維上的轉變?

一、90% 的工作價值趨近於 0 元;10% 的工作產值提升千倍

這句話來自美國著名軟體工程師與作家 Kent Beck。AI 讓內容生成的技術門檻變低、任何人都能來做,因此有 90% 的工作價值會趨近於 0 元;但同時,也有 10% 的工作,在 AI 輔助後能提升效率,讓產值得以提升千倍。

二、門檻消失、護城河時代的結束

過去是「護城河時代」,只有特定技術的人可以畫畫、寫中文書、做獨特風格的作品,每個人有自己的獨特市場,能一本萬利地賺下去。

但現在更像是「飛航時代」,任何人都可以畫出 80 分的畫作、寫出 80 分的文稿、創造某種風格。這是真正的全球化市場,我們正在跟全球的人競爭,他人可以飛越你的護城河。

面對新科技,新舊時代的人會有截然不同的態度。舊時代的人會很焦慮地想著:「我要怎麼保護既有事業?」但新時代的人則會將 AI 視為機會,可以跨過原本的語言隔閡,探索牆外的世界。

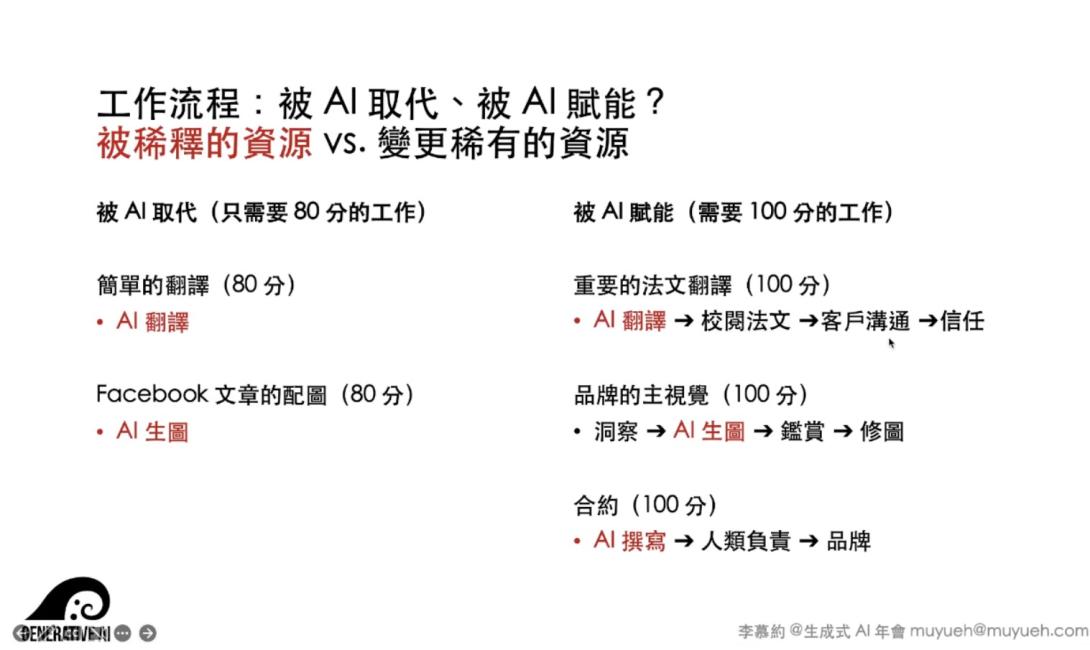

三、工作流程部分被 AI 取代、部分被賦能

會被 AI 取代的工作,是只需要 80 分品質的工作,例如簡單的翻譯、社群媒體的文章配圖等等。

但需要 100 分品質的工作,則是能被 AI 賦能。以翻譯工作為例,流程大致包含:AI 翻譯、校閱、客戶溝通、取得信任。由於 AI 讓翻譯初稿能更快完成,人類得以將資源集中在後段的校閱、溝通和取得信任這塊,槓桿出更多成果。同理,在做設計、寫合約時也能槓桿 AI 能力。

四、贏者全拿 vs 無用階級

從客戶角度出發,一定會想要找能提供最好服務、第一名的人才或供應商。在過去,第二名會有工作,是因為第一名滿載了。但現在,第一名有了 AI 賦能、能做的事情變多了,因此幾乎不會有輪到第二名的時候,也讓第二名變成「無用階級」。(註:「無用階級」指的是被 AI 取代工作、無事可做的人,出自《未來簡史》。)

另一個加速無用階級產生的原因是,當 AI 讓創作門檻下降千倍、價格下降萬倍後,也有以成本為導向的客戶決定乾脆自己做。想像一下,原本一件設計作品要三萬元,但客戶現在只願意付三塊錢,這是一個人類設計師很難競爭的價格。

五、「AI 經驗」是稀缺資源,贏的人會繼續贏下去

有 AI 使用經驗的人,會因為有經驗而帶來更多機會。因此,就像一個黑洞一樣,有經驗的人將會累積更多經驗,相對的,沒經驗的人無法累積經驗,因此,一開始使用 AI 的人,更容易繼續贏下去。

六、不一樣的事情、不一樣的人才

在古騰堡時代之前跟之後,「印刷」的意義大不相同。

以前,印刷業最重要的是那台印刷機、需要有印刷工廠和印刷工人,因此需要更多理組類型的人才。但在古騰堡時代後,我們不再需要擁有自己的工廠和印刷機,反而出現更多出版社和作者,利用別人的印刷機做自己的印刷品。印刷產業從「平台」變成「應用」,也出現更多對文組類型(如作家)的工作。

這有點類似現在的 AI 時代。在過去,我們需要很多理組人才訓練 AI 模型,在未來,我們需要用別人的 AI 模型做出自己的 AI 應用,這會需要什麼類型的人才呢?

七、企業自己生產輪胎會太過昂貴

未來會有更多企業傾向直接串接 ChatGPT,而非自行開發聊天機器人。原因正如同,現在已經很少有企業自己開發作業系統、試算表和即時通,而會直接採用 DOS、Excel 和 Line 等既有工具,因為雖然自行開發的好處是更安全,但會相對難用跟需付出高昂成本。

PART 3:科技進展日新月異,而且會越來越快

AI 進步正在以驚人的速度迭代。以 AI 生成式工具 Midjourney 為例,技術每一季就有大幅改變、每一年就是一個新的世代(如如下圖)。如今,AI 生成圖片作品已經在不同的繪畫、攝影比賽中贏過人類。

AI 生成文本的進展也同樣驚人。在 2022 年第四季 ChatGPT 剛出現時,還只是國中生程度,也有字數、不能連網、缺乏邏輯等明顯限制。但才過短短幾個月,2023 年第一季上線的 ChatGPT4,已經能達到大學生程度,在律師資格考贏過 90% 人類、生物奧林匹亞分數贏過 99% 人類、多了視覺功能、即時資訊和邏輯推導等功能。

甚至,在這五波成長動能加入後,接下來的 AI 演進只會越來越快:

投入的研發、資金和人才越來越多

生成式技術有複合成長效應

更多開源軟體如 Stable Diffusion、Llama 的出現,讓產業更自由開放

當 AI 開始比人類厲害,可自行產出訓練資料、不用再依賴人類

科技裁員潮讓聰明的人有錢且有閒投入在相關新創

Part 4:我們現在可以做什麼?

AI 的出現,不禁讓許多人感到即將被取代的焦慮。然而,AI 裁員浪潮已經不是「未來」、「或許」,也不是今年才發生的,而是早在 2022 年就已經開始發生。去年底,我分別從不同企業主口中聽到他們對 AI 的因應:

「我裁掉了三個部門。」

「我的部門不需要這麼多人,就能做出更多事。」

「不使用 AI 的公司將不復存在。」

即便如此,我們也不需過度焦慮和恐懼,而是將這股情緒轉化為學習動力。

在學習心態上,必須從「完賽」轉換為「長肌肉」。因為科技進化速度太快,不能只是在跑完五公里後就停止學習,而是要變成馬拉松選手的心態,訓練的目的是為了長出肌肉,以便在未來科技成長曲線越來越陡峭時,仍能跑得比別人快。

那麼從個人、主管到企業,現在可以開始做哪些準備,以因應這波 AI 浪潮?

一、個人層面

- 有目的性的學習:AI 的運用範圍和可能性太廣,沒辦法按部就班學習,因此要找出目的性,以可以每天發表、有可檢驗的成果的方式尤佳。例如,「每天製作一張貓圖送給誰誰誰」,就比「每天製作一張貓圖」來得更好,還能取得回饋、累積自信。

- 找到自己的社群:技術進展太快,若單靠自學,不只學習過程很孤單、遇到問題卡住時也沒人能討論,因此最好加入社群共學,以實體尤佳。

- 學會說 AI 語言:和 AI 合作時,若能說出更精準的 AI 語言,不只能達到 100 分,更能超越個人能力、取得 1000 分的成果。在本場年會中,有許多提升 AI 指令的相關議程,例如創作破解、創意、嵌入技術、如何問出更好問題、AI 語言的攻擊與防禦等主題。

二、企業層面

對企業主來說,第一個要解答的問題是:公司未來會如何受到 AI 影響?

這問題沒有標準答案,但建議企業主可以從客戶角度思考:哪些是客戶真正的需求?這需求能否被 AI 滿足?

例如,雖然 AI 無法提供真人 model 的服務,但若 model 經紀公司從客戶角度思考,客戶的真正需求不是「model」、而是需要「美照」,就會警覺到需要因應 AI 提早準備,避免被「降維打擊」(註:指高維度、出乎意料的攻擊出現,讓低維度的一方難以生存)。

除了從客戶角度出發,持續接收最新知識,且公司內部有同時很懂 AI 和很懂公司業務的員工,都有助於讓企業主對 AI 影響的想像更精準。

第二步,則是盤點業務流程,確認哪段能被 AI 取代、哪段是稀缺資源,以決定該投資多少資源。

在人才養成上,由於現在生成式 AI 的領域仍屬早期,很難聘到有經驗的人,因此培養人才更顯重要。整體而言,企業裡的所有員工都需要了解生成式 AI 如何運作,但這樣不夠,還需要至少一名員工在這塊累積夠久、有足夠知識,才有能力解答其他人的問題。用懷孕來比喻的話,需要有一個人懷胎 10 個月,才能把小孩生出來。

另外,也可根據公司型態,將 AI 人才和其他團隊搭配,例如 AI 人才搭配後端工程師,可以更有效率地做好系統架構。

在這屆生成式年會,也邀請到 AmazingTalker、玉山銀行、志祺七七、iChef 等企業,分享他們如何在組織中導入 AI 提升營運效率。同時,也有來自法律、動畫技術、數字溯源、元宇宙等領域的專業講者,分享企業主想跟上 AI 時代的必備新知。

三、主管層面

作為一名要替組織著想、又沒有完全決定權的主管,該怎麼推動 AI?

去年一名年會參加者的作法,很值得分享給大家參考。首先,他先做了「火力展示」,找出讓各部門主管會「有感」的事情,把這些事情一件件做掉(例如製作簡報、賀年卡),以取得更多人力和經費資源。同時,也可定期舉辦內部讀書會、創造外部交流。

其中有個小秘訣可分享,如果知道某主管很喜歡藝術,可以請 ChatGPT 幫你把你想說的訊息,用「藝術」的方法去包裝。

Part 5:結論

科技發明帶來的影響,往往超乎我們的想像。

正如在顏料管發明以前,顏料只能儲存在動物內臟裡,直到顏料管發明後,讓顏料攜帶更容易、更不容易乾掉,才讓畫家得以到戶外畫畫,因此衍生出一系列受印象派影響的知名畫家,包含梵谷、畢卡索等。

回到文章一開始說的,對許多工作者來說,生成式 AI 或許看起來「反自然」,但對剛出生的小朋友來說,用 AI 工具把手繪畫轉換成精緻的彩色圖檔,將是再自然不過的事情,而我們可以做的,就是把自己的心態調整得更年輕,試著去了解這件事將帶來哪些改變。

「AI 不完美,你不完美。但工具,讓我們做到以前做不到的事情。」最後想引用來自 OpenAI 共同創辦人 Greg Brockman 的這句話總結,讓我們一起探索更多 AI 解放創意的黃金年代、期待新時代的畢卡索誕生!